本来ゲームが目的でないものにゲーム性を持たせることを「ゲーミフィケーション」といいます。ゲーミフィケーションは、顧客の興味を長期にわたって引き続けられ、積極的に参加してもらいやすいのが強みです。

「ゲーミフィケーションを活用した事例を知りたい」「ゲーミフィケーションをどのように取り入れるべき?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

本記事では、ゲーミフィケーションを活用したプロモーションの成功事例や、ゲーミフィケーションを取り入れる際の成功のコツも解説するので、ぜひ参考にしてください。

ゲーミフィケーションとは

ゲーミフィケーションは、ゲームの仕組みをゲーム以外の分野に取り入れ、ユーザー体験を楽しくすることで、モチベーションを高める手法です。

この手法を活用することで、ユーザーが楽しみながら積極的に参加できる環境を提供し、行動を促進できるというメリットがあります。

具体的には、教育分野での学習意欲向上や、マーケティングにおけるユーザーの行動促進、フィットネスアプリによる運動習慣の支援、職場での従業員の士気向上など、さまざまな領域で利用されています。

ゲーミフィケーションの要素としては、ポイントやバッジの獲得、ランキングシステム、レベルアップなどが一般的です。

企業やサービス提供者にとっても、顧客のロイヤリティ向上やプロモーション効果の強化といったマーケティングにおける成果が期待できるでしょう。

ゲーミフィケーションで検討する要素

ゲーミフィケーションでは、下記の要素を検討する必要があります。

ここでは、それぞれの要素について解説します。

目的

ゲーミフィケーションを取り入れる際には、まず「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせる必要があります。これにより、具体的な取り組み方や成果が見えやすくなります。

たとえば、次のような目的が考えられます。

- 顧客のエンゲージメントを向上させる

- ブランド認知度を高める

- 購買意欲を喚起する

- コミュニティ内での参加率を向上させる

目的を設定する際には、「ユーザーにどのような行動を促したいか」を明確にすることが重要です。目標が具体的であればあるほど、適切なゲーミフィケーション要素を選定しやすくなります。

クエスト

目的が定まったら、ユーザーがその目的を達成するためのプロセス、つまり「クエスト」を設計します。クエストとは、特定のタスクやミッションを指します。

たとえば、ブランド認知度を高めたい場合、以下のようなクエストが考えられます。

- 製品やサービスについてのアンケートに回答する

- 指定のハッシュタグを付けてSNSで投稿する

- 会員登録を完了し、初回購入を行う

クエストは、ユーザーが取り組みやすい難易度からスタートし、徐々にステップアップできる形にすると効果的です。特に、達成の過程で小さな成功体験を積み重ねられる仕組みが重要です。

報酬

クエストの完了に対して報酬を用意することで、ユーザーの参加意欲を高めることができます。

報酬は大きく以下の3つに分類され、それぞれの特性に応じて適切に組み合わせることが求められます。

- マネタリーリワード

- インナーリワード

- ソーシャルリワード

マネタリーリワード

金銭的価値のある報酬がマネタリーリワードに該当します。

たとえば、割引クーポンや商品券、ポイント還元などが具体例です。

マネタリーリワードは短期的な行動を促すのに適しており、新商品の購入や特定キャンペーンへの参加を誘導したい場合に効果を発揮します。

ただし、マネタリーリワードだけに頼るとコスト負担が大きくなるため、他の報酬と組み合わせるのがおすすめです。

インナーリワード

達成感や自己成長など、内面的な満足を与える報酬がインナーリワードです。

たとえば、業績やスキルに応じた称号やメダルを授与する仕組みが該当します。

研修や教育プログラム、環境改善プロジェクトなど、ユーザーの成長や充実感を重視した取り組みでは、インナーリワードが効果的です。

ソーシャルリワード

他者との交流や評価を通じて得られる報酬です。

具体的には、ランキングでの上位表示や、コミュニティ内で称賛される機会などがこれに当たります。

たとえば、イベントに参加した結果がSNSで可視化される仕組みや、リーダーボードで他の参加者と競い合う形式は、ソーシャルリワードを効果的に活用した例といえます。

達成状況の可視化

最後に、ユーザーが自身の進捗や成果を簡単に把握できるようにすることも重要です。達成状況の可視化は、モチベーション維持に直結します。

具体例として、ポイントの累積状況を示すスコアボードや、次の報酬獲得までのステップを表示する進捗バーがあります。

こうした仕組みによって、「あと少しで達成できる」という心理的な刺激を与えられます。

ゲーミフィケーションの成功事例5選

ここからは、ゲーミフィケーションの成功事例を紹介します。

1. 株式会社あきんどスシロー×株式会社カプコン

参照:受託開発事例|コラボ限定ミニゲーム

株式会社あきんどスシローが運営する回転すし「スシロー」では、大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボレーションを期間限定で実施しました。

ユーザーが対象商品を購入するとコラボ限定グッズが付いてくるようになっており、コラボ限定グッズの裏面には二次元コードが付属しています。

スマートフォンで二次元コードをスキャンすると、コラボ限定ミニゲームに挑戦できます。

制限時間内にストリートファイターシリーズの必殺技を選択肢、いずれかのキャラクターのHPがなくなるまでバトルを繰り広げるというものです。

ミニゲームでは、スシロー店内の背景やすし皿、注文画面などがギミックとして登場し、ストリートファイターの世界観を生かしつつ、スシローらしさを違和感なく表現しています。

ユーザーが店内で食事中にゲームを楽しめるよう、ゲーム性を控えめにして演出に力を入れることで、見て楽しむ要素を強化しているのも特徴です。

ゲームが会話の種になり、店内での楽しい経験を通じてロイヤリティを高めるとともに、SNSでの口コミ投稿で話題性が広がり、来店促進にもつながっています。

2. ネスレ日本株式会社×株式会社サンリオ

参照:受託開発事例|”キットカット”×サンリオキャラクターズ 新生活応援!メッセージAR

ネスレ日本株式会社と株式会社サンリオでは、キャラクターたちのコラボ商品の発売によるデジタル施策「”キットカット”×サンリオキャラクターズ 新生活応援!メッセージAR」を実施しました。

施策を通じて、新生活で遠方へ引っ越した家族や別々の道へ進む友人に、キットカットを通じて応援や感謝の気持ちを伝えるメッセージを送ることができます。

キットカットの購入を通じてのみ体験可能で、製品のブランドエンゲージメントに貢献しています。

28種のサンリオキャラクターズを実装した内容となっており、多くのキャラクターに出会える企画にすることでさらなる体験価値を提供しました。

キットカット定番製品も対象商品に加えられる機能を実装しており、多くのお客様が施策に参加できる状態を実現することで、満足度向上につながっています。

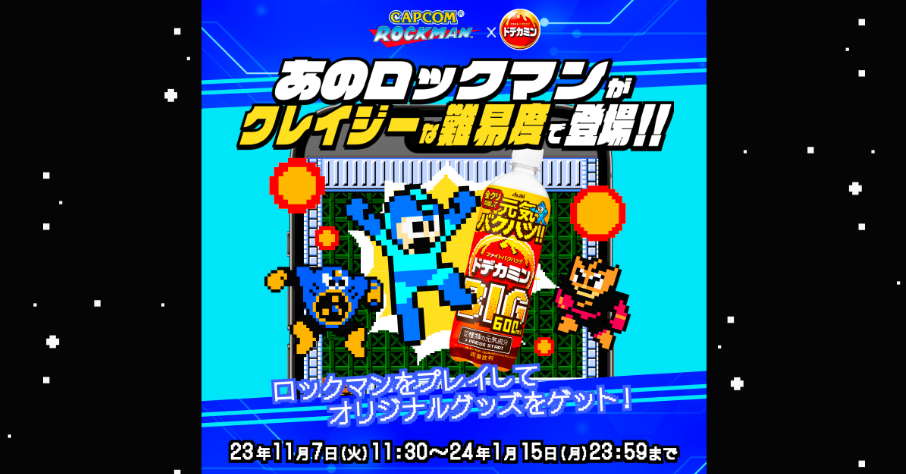

3. アサヒ飲料株式会社×株式会社カプコン

参照:受託開発事例|ドデカミンBIG×ロックマンキャンペーン

アサヒ飲料株式会社は、「ドデカミンBIG」と人気ゲーム「ロックマン」がコラボレーションした期間限定キャンペーンを実施しました。

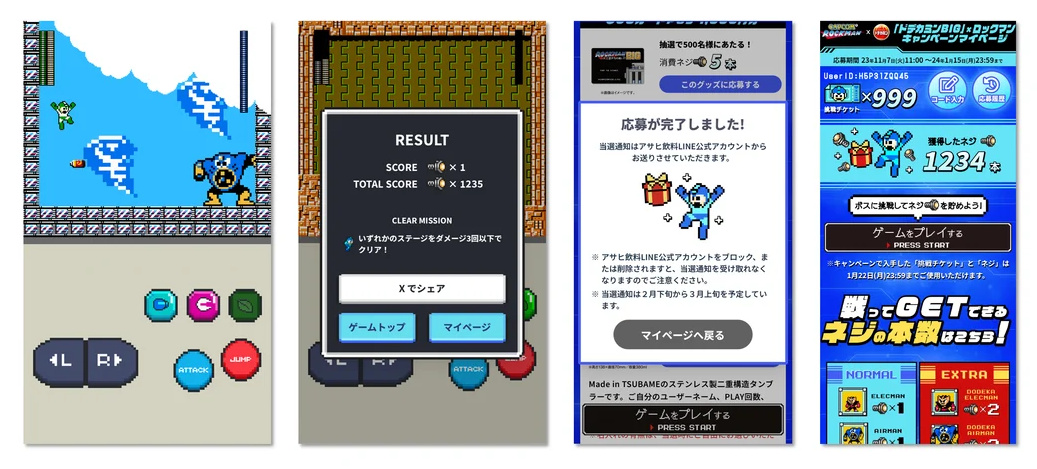

対象商品を購入し、キャンペーンシールの二次元コードを読み込むことで、対象商品1本購入につき「挑戦チケット」が3枚分としてマイページ上で蓄積されます。

1枚の挑戦チケットを使用することで、ゲーム内で1回の挑戦が可能です。操作画面は昔のゲーム機を彷彿とさせ、プレイヤーはジャンプやアタックなどのボタンを活用してボスに挑戦します。

ゲームに参加することで勝敗に関わらずポイントを獲得でき、ポイントを貯めるとオリジナルグッズの抽選に応募できるというもの。

ドデカミンの主要消費者は30歳以上の男性ですが、10~20代の若い世代を対象に広げるべく、エンタメ性豊かなゲームを通じて販促キャンペーンを企画しました。

再熱しているレトロゲームのブームを活かし、長年愛され続けているロックマンとのコラボを実現することで、幅広い層への販促につながっています。

4. くら寿司株式会社

参照:くら寿司

回転寿司チェーン店の「くら寿司」では、お寿司を食べると景品の獲得を狙えるガチャシステム「ビッくらポン!」を提供しています。

お寿司を食べて、お皿5枚を返却口に投入するなど、特定の条件を満たすとくじ引きが行えるようになっており、当たりが出ると景品をゲットできるというもの。

一部の店舗では、当たった「ビッくらポン!」の中に、さらに当たり券が入っており、射的などでさらに景品がもらえる仕組みが採用されています。

くじ引き要素を取り入れることで、ゲームをしたいお客様が「4枚食べたならもう1枚食べて挑戦しよう」という気持ちにさせられるため、消費の促進につながっています。

5. 日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラ株式会社では、公式アプリ「Coke On」を提供しています。

Coke Onに対応している自動販売機とアプリを接続し、ドリンクを購入するとスタンプがもらえ、15個集めるとドリンクチケットと交換できる仕組みです。

アプリの利用者はスタンプを集めるため、Coke On対応の自動販売機を選ぶことが増え、 他社との差別化にもつなげることができます。

また、歩くだけでスタンプがもらえる「Coke Onウォーク」や、毎月定額で好きなドリンクが飲める自販機サブスクサービス「Coke On Pass」なども提供しています。

ゲーミフィケーションを取り入れるコツ

ゲーミフィケーションを取り入れるコツとして、下記のようなものがあります。

- 目的やゴールを設定する

- ゲームの内容を検討する

- 報酬や特典を用意する

- コミュニティや交流の場を作る

ここでは、それぞれのコツについて解説します。

1. 目的やゴールを設定する

まず、ゲーミフィケーションを導入する目的や達成したいゴールを明確に設定しましょう。

たとえば、ユーザーの参加率を向上させたいのか、学習効果を高めたいのか、あるいは従業員のスキルアップを図りたいのか、具体的な目的に基づいた設計が必要です。

明確なゴールがあれば、目的に向かってユーザーがどのように行動すべきかが見えやすくなり、効果的なゲームの設計ができます。

2. ゲームの内容を検討する

目的が決まったら、目標を達成するためにどのようなゲーム要素が効果的かを検討します。

たとえば、ポイント獲得、ランキング、クイズ、ミッション、レベルアップなど、さまざまな要素があります。

ユーザーが楽しみながら自然に目標に向かって取り組めるものを選びましょう。

また、ユーザーの年齢や興味に合わせて、シンプルなものから複雑なものまで、適切な難易度や頻度で内容を設計することがポイントです。

3. 報酬や特典を用意する

ユーザーに達成感やモチベーションを感じさせるために、報酬や特典を設定することも重要です。

たとえば、ポイントやバッジ、称号などのデジタル報酬から、割引クーポンや限定アイテムといった物理的な景品などの報酬を用意します。

達成したときにユーザーが「報われた」と感じる仕組みを設けたり、ターゲット層が「ほしい」と思えるような特典を用意すれば、参加意欲が高まるでしょう。

また、報酬の種類やタイミングにも変化をつけることで、新鮮さを維持できるため、ユーザーの継続的なモチベーションにつながります。

4. コミュニティや交流の場を作る

ゲーミフィケーションの効果をさらに高めるために、ユーザー同士がつながりを持ち、進捗を共有できる場を提供することも有効です。

他のユーザーの成果を見て刺激を受けたり、コメントやメッセージで励まし合うことで、楽しさとやる気がさらに高まります。

具体的には、ランキングの表示やチーム機能、SNS連携など、他の参加者との競争や協力が楽しめる環境を作ると、ユーザーのモチベーションが維持されやすくなるでしょう。

5.

5. バートルテストを意識する

ゲーミフィケーションを取り入れる際は、利用者がどのようなタイプに分類されるのかを分析することが重要です。

「バートルテスト」は、個人の行動パターンや他者との関係性、興味関心の対象を分類するフレームワークで、ゲーミフィケーション設計に役立ちます。

| |

他社との関わり |

興味関心の対象 |

| アチーバー |

一人で行動 |

ゲームそのもの |

| キラー |

一人で行動 |

他プレイヤー |

| エクスプローラー |

複数人で行動 |

ゲームそのもの |

| ソーシャライザー |

複数人で行動 |

他プレイヤー |

以下では、バートルテストの4つのタイプについて解説します。

アチーバー

アチーバーは、目標達成や成果に強い関心を持ち、自分の力で計画的に物事を進めることを好むタイプです。

独力でコツコツと努力を積み重ね、スキルや知識を高めることで、自己成長や達成感を得る傾向にあります。

アチーバーには、自己成長や目標達成の満足感を得られるインナーリワードを提供すると効果的です。

例えば、称号やレベルアップの仕組みがモチベーションを引き出します。

キラー

キラーは、競争心が強く、他者に勝つことに喜びを感じるタイプです。

相手を凌駕することや、自分の能力を誇示できる環境で力を発揮します。勝敗が明確で、順位や得点が可視化されている状況を好む特徴があります。

キラーには、順位やスコアの向上による達成感を与える仕組みが有効です。

競争心を刺激するリーダーボードやランキングシステムを導入することで、継続的な参加を促せます。

エクスプローラー

エクスプローラーは、新しい発見や知識の獲得に喜びを感じるタイプです。

物事の裏側や詳細を探求することを好み、独自の発見や経験を他者と共有したいという欲求を持っています。

エクスプローラーには、他者と発見を共有できる場や、新しい情報を得られる仕組みを提供するのが効果的です。

例えば、SNSで成果や発見をシェアする機能を組み込むことで、ソーシャルリワードを活用できます。

ソーシャライザー

ソーシャライザーは、他者とのつながりや協力を重視するタイプです。

人との交流を楽しみ、チームやコミュニティでの活動を通じて達成感を得る傾向があります。

ソーシャライザーには、仲間との協力を促す仕組みや、交流のきっかけを作る報酬を提供するのが効果的です。

例えば、協力プレイによる報酬や、コミュニティ内での評価システムが彼らのモチベーションを高めます。

まとめ

ゲーミフィケーションを取り入れる際は、目的やターゲットを定めたうえで、効果的なゲーム内容の企画設計や運用を行うことが大切です。

最終的な目標に向けて、どのようなゲーム性を取り入れるのか、どのような層に向けて発信したいのかを十分に検討しましょう。

スマートシェアは、15種類以上のキャンペーンに対応する最先端のSNSマーケティングツール「OWNLY」を開発したノウハウを有しており、ヒットIPを起用したミニゲームやARを活用したプロモーションの開発にも実績がございます。

また、ゲーミフィケーションを取り入れたアプリ開発やプロモーション支援にも対応しているので、消費者の行動や購買促進につなげることができます。

受託開発に関するご相談やサービス内容についてご興味がございましたら、以下のURLよりお気軽にお問い合わせください。