Instagramの運用を行う際に重要になってくるアクセス解析。

Instagramのインサイトは誰でも無料で見れるため、フォロワー数の推移やリーチ数といった数値を参考に運用を行うことができます。

しかし、「インサイトの様々な数値は確認しているけど、どのように運用に活用するのか分からない」といった方は少なくないでしょう。

本記事では、Instagramにおけるアクセス解析方法やインサイト機能の見方について解説します。Instagramアカウントの運用改善に役立ててみてください。

Instagramのアクセス解析が重要な理由

Instagramのアクセス解析をすると、フォロワーの求めている情報を発信しているかどうかを客観的な視点でチェックできます。

フォロワーのニーズと外れたものを投稿してしまっていると、既存ユーザーがフォローを外してしまいアカウントからの情報を受け取らなくなってしまう可能性があります。

Instagramの分析を定期的に行うことで、フォロワーが離れる前に「興味を惹けていない」「投稿の方向性を変えなければならない」と気付くことができます。

運用しているアカウントはどのような情報発信が求められているのかを知ることによって、より情報を求めているユーザーにリーチすることができます。

フォロワーを増やすだけではなく既存のフォロワーを減らさないためにも、Instagramのアクセス解析は重要です。

Instagramのアクセス解析にはインサイトを使う

Instagramインサイトはビジネスプロフィールに変更すると利用できる、Instagram公式の分析機能です。

自社Instagramアカウントのフォロワー数の推移、フォロワーの男女比や年齢構成、オンラインの時間帯、反応が良かった投稿など、自分のInstagramアカウントの詳細情報を知ることができる公式ツールです。

自分の投稿の効果を測ったり、アカウント全体の分析をする際に便利な機能です。

Instagramインサイトで確認できること

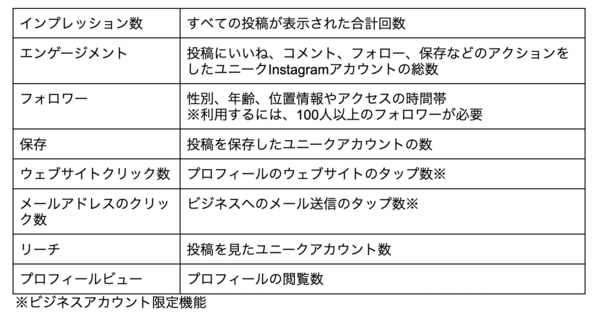

Instagramインサイトではユーザーのタイプや、ユーザーが起こしたアクションを解析できます。確認できる項目は以下のとおりです。

Instagramインサイトの見方

Instagramインサイトはスマートフォン上でしか見られませんでしたが、2021年7月のアップデート後からFacebookとインスタグラムを連携させることで、PCの画面上でもInstagramインサイトを確認できるようになりました。

Instagramインサイトの画面にアクセスすると、指定した期間にリーチしたアカウント数やコンテンツへのいいねやコメント数、フォロワーの推移、指定期間の投稿内容が表示されます。それぞれの項目の見方を以下で説明します。

リーチしたアカウント数

リーチしたアカウント数とは広告を含め、投稿を1回以上見たユニークなアカウントの数です。

同じアカウントが投稿を複数回見てもカウントされるインプレッションとは異なり、同じアカウントが何度見ても1回とカウントされます。

インサイト概要からリーチしたアカウント数をタップすると、見た人が住んでいる場所、フォロワーか否かなどがわかり、どんな人に投稿が見られているかを確認できます。リーチ順に人気の投稿がわかるように表示されています。

アクションを実行したアカウント

インサイト概要からアクションを実行したアカウントをタップすると、投稿にアクションしたアカウントの数やアカウントにまつわる情報、投稿、ストーリーズ、動画のいいねやコメントの数を見ることができます。

人気投稿を反応の多い順に確認でき、以前の期間と比較が可能です。

合計フォロワー

インサイト概要から合計フォロワーをタップすると、フォロワーの情報をみることができます。フォロワーが100人以上いる場合は、年齢、性別、特にフォロワーの多い地域などの詳細がわかります。

選択した期間でどれだけフォロワーが増減したか、フォロワーがInstagramにアクセスした回数や時間も確認できます。

以下の資料ではすぐに実践できるInstagramのフォロワーの増やし方を解説しています。

SNSマーケティングの重要なKPIであるフォロワー数の増やし方を9つ厳選し紹介。

フォロワーの増やし方だけでなく、Instagramで獲得したユーザーにサービス認知させる方法もご紹介しています。

資料の内容は以下です。

- Instagramでフォローしてもらえるアカウントを作りたい

- Instagramでエンゲージメント率を高めたい

- Instagramで流入したユーザーを投稿からプロフィールに誘導したい

「Instagramのフォロワーが増えない…」「Instagramからのサービスページの流入が全然増えない」とおなやみの方は是非ご参考ください。

シェアしたコンテンツ

各投稿の詳細なインサイトが閲覧できる部分です。投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画が直近のものから並べられ、一覧で表示されるようになっています。各指標で並べ替えたり、詳細な数値の確認もできます。

Instagramのインサイトを閲覧し、アクセスの解析・分析をすることは、Instagram上での集客の効率化に非常に役立ちます。

Instagramアクセス解析でチェックすべき項目

Instagramの改善を行う際、アクセス解析でチェックするべき項目は以下のとおりです。以下の要点をまとめて効率的な運用を目指しましょう。

フォロワー増加数

Instagramで重要な指標の一つはフォロワー数の増減です。フォロワー数は、人気を測る信頼度が高い指標になります。

企業コミュニティを築く上でも認知の拡大は必須であり、エンゲージメントを獲得するためにも最初に取り組むべき課題です。

また、マーケティング的には数だけでなく、日々の増減率にも注目し、どんな内容の投稿をした時にフォロワー数が増減するのかを細かく分析することが重要です。

フォロワー数の増減は、フォロワー数単体で見るのではなく、フォロワー数と何かと関連させて分析すると効果的な結果が得られます。

フォロワー転換率

フォロワー転換率とは、アクセス数に占めるフォロワーの増加数の比率を指します。プロフィール情報をこまめに変更しつつフォロワー転換率を分析すると、フォロワーが増加する要因を判断できます。

できるだけフォロワー転換率が高い状態を維持できるよう、分析して見極めましょう。

保存数

プロフィールを見てもらう確率が上がったら、後で見返したいと思えるような有用な投稿を増やしていきましょう。

保存はユーザーが後から見返す率が高いため、インスタグラムのアルゴリズムで重視されるといわれています。保存数が伸びるとインスタグラムのアルゴリズムが動いて、投稿を見るユーザー数が拡大します。

リーチ数を確認するには、インサイトという機能へアクセスできるプロアカウントへの切り替えが必要です。

ホーム率

ホーム率とは、フォロワーのうちどれだけのユーザーがフィードから投稿を見たのかを表す割合です。ホーム率が高くなれば、フォロワーとの親密度が上がり投稿がおすすめに表示されやすくなります。

ホーム率はインサイトから確認できます。ホーム数とフォロワー数を確認し「ホーム数÷フォロワー数」と計算して算出しましょう。

リーチ数

Instagramのリーチとは投稿を見たユーザーの数のことです。例えば、投稿を見た人が1人いたら投稿のリーチ数は1となります。投稿を見た人が2人いたら、リーチ数は2です。投稿を見たユーザーの数がリーチ数となります。

リーチが伸びれば投稿の認知度アップや、アカウント自体の認知度アップにも繋がるという好循環が生まれます。

プロフィール還移率

プロフィール遷移率は、投稿からプロフィールに遷移したアカウントの割合のことを指します。

プロフィール遷移率が重要な理由はプロフィールに訪問してくれないとフォロワーが増えないためです。

フォローボタンはプロフィール画面でしか押せないため、どんなに投稿が見られてもプロフィールに遷移されなければ、フォローにはいたらないため、プロフィール遷移率は、フォロワー数のアップに寄与する重要な指標です。

Instagramの運用に大切なKPIとKGI

企業のInstagram運用ではKGIとKPIの設定が必要です。

KPIとは最終的な目標を達成するためにプロセスが適切に実行されているかを計測・評価する中間指標です。

KGIは、施策の最終的なゴール、目的が達成されているかを評価するための指標です。

Instagramを通して達成したいKGIを設定した上で、Instagram上で達成すべきフォロワー数やリーチ数といったKPIを設定することがInstagram運用の成功に繋がります。

また、以下の資料ではInstagramで集客する際に押さえておきたいポイント9つを解説しています。無料でダウンロードできますので、気になる方はお気軽にダウロードください。

Instagramのアクセス解析にインサイトを活用する際の注意点

Instagramのアクセス解析に便利なインサイトは利用しやすく、手軽に分析できるのが利点ですが、トップ投稿やインタラクション、フォロワーの増減をまとめて確認しづらいのが不便な点です。

また、Instagramインサイトでは90日以上遡ったデータの確認はできません。データをダウンロードして分析することにも向いていません。

Instagram(インスタグラム)のアクセス解析方法まとめ

Instagramのアクセス解析には、Instagramの投稿やリールなどの各ページからインサイトを確認して目的に応じた指標をチェックしましょう。

事前に売上目標やわかりやすい指標を決めておくとさらに効率よく数値を見ながらの改善ができるため、本記事を参考により良い解析方法を見つけてみてください。